「雇ってみるまで分からない」

そんな運試しの採用面接、いつまで続けるつもりですか?

面接はまるでギャンブルのようだ、と言う人事担当者がいます。

往々にして面接官と応募者が面接するのはわずか1時間程度。その時間内に、自社の業務や人間関係に適合できる人材か、長期に渡って活躍できる人材かを見極めることは容易ではありません。

また採用される側の問題だけでなく、採用する側(面接官)の偏った心証からミスマッチが生まれることもあります。

でも、本当に雇ってからでないと採用の成功/失敗は分からないのでしょうか?

応募者のポテンシャルを事前にもっと知ることができれば…。

今回は、そんな希望を持つ経営者・人事担当者の「あるあるのお悩み」を紐解いていきましょう。

「採用に失敗はつきもの」。それで良いのか?

まずは次の質問にお答えいただきましょう。

人材採用に関して、これらのような失敗経験はありませんか?該当する項目を数えてください。

- 選考期間中、もしくは内定後に応募者に辞退されてしまった

- 面接官として同じ面接に臨んだ同僚と、応募者に対する評価が大きく異なり、採用可否の判断ができなくなった

- 「高学歴なので優秀だろう」と思い採用したが、いつまで経っても活躍しない

- 「明るく意欲的な人物だ」と思い採用したが、実際は上司・先輩からの指示を待つだけで、自分から動けない人物だった

- 入社者が「職場の雰囲気が合わない」と言って3ヶ月以内に退職してしまった

これらは、どれも採用の現場で毎日のように発生している「採用あるある」です。チェックの数が多ければ多いほど、人材採用において苦労をされている証拠でしょう。

驚くのは、こうしたマイナスの「採用あるある」を、当たり前のように受け止めてしまう企業が少なくないということ。「応募者の辞退はどうしようもない」「面接官の意見が割れるのは、人によって感じ方は違うのだから当然のこと」「高学歴だからといって、人となりまでは分からない」などとあきらめていては危険信号です。

「採用にはこんな失敗はつきものだから」。そんな価値観を当然のものにしていいはずがありません。

何度も面接を重ねて慎重に採用していても、どうしてこのような失敗がついて回るのか。

その原因と対策を徹底して行わなければ、いつになっても自社に適した優秀な人材には巡り合えないでしょう。

なぜ面接では応募者を見極めることができないのか

人材採用における最初の関門は面接です。

面接回数は企業によって異なるでしょうが、1度の面接にかかる所用時間はおよそ1時間程度。その時間内で、応募者の適性や能力、または人格を見定めることは難しいものです。

実際に、面接時の評価と入社後のパフォーマンスが大きく乖離することは少なくありません。面接による採用と入社後の活躍度には相関性が高くないことも一部調べでわかってきています。

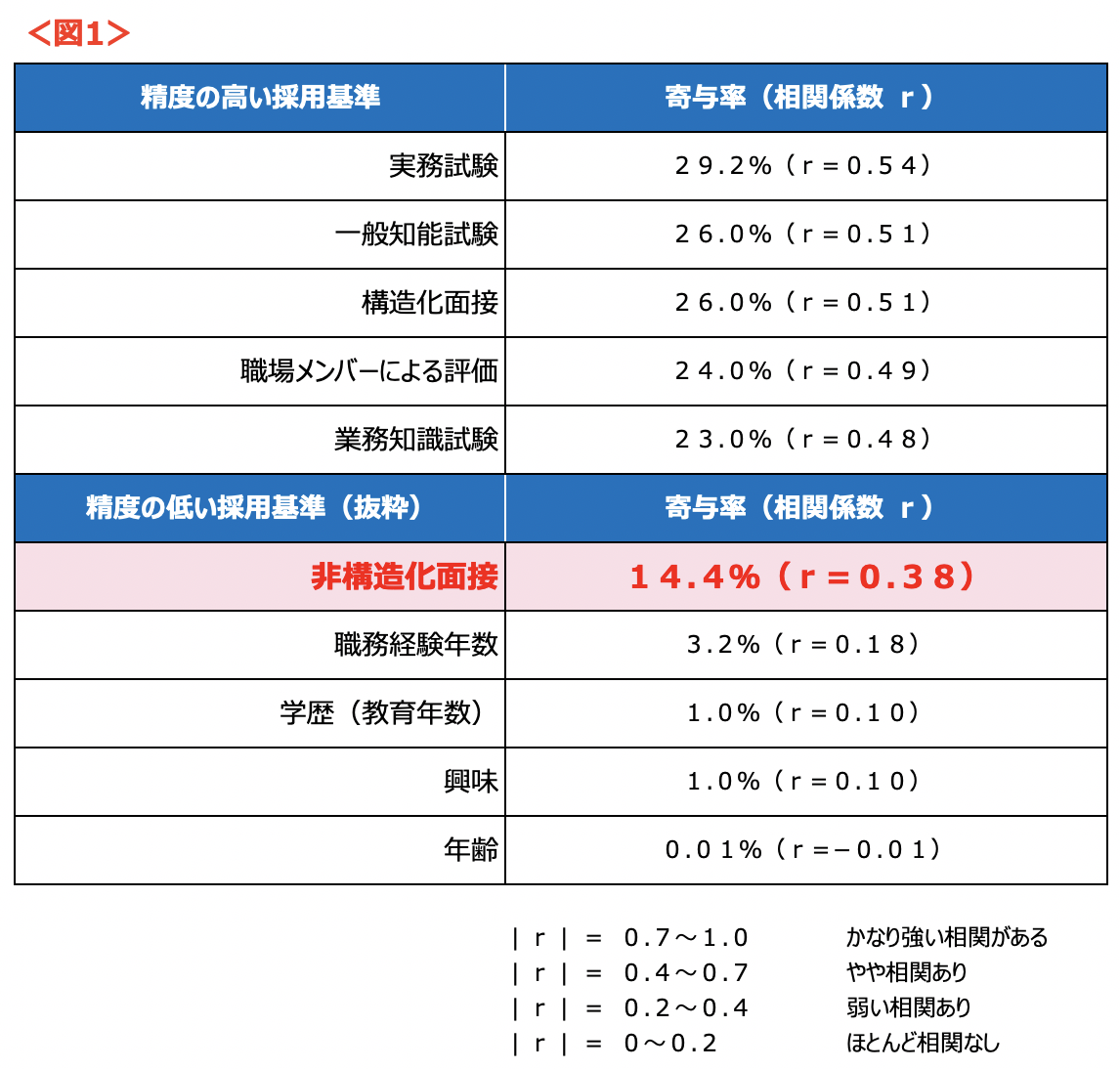

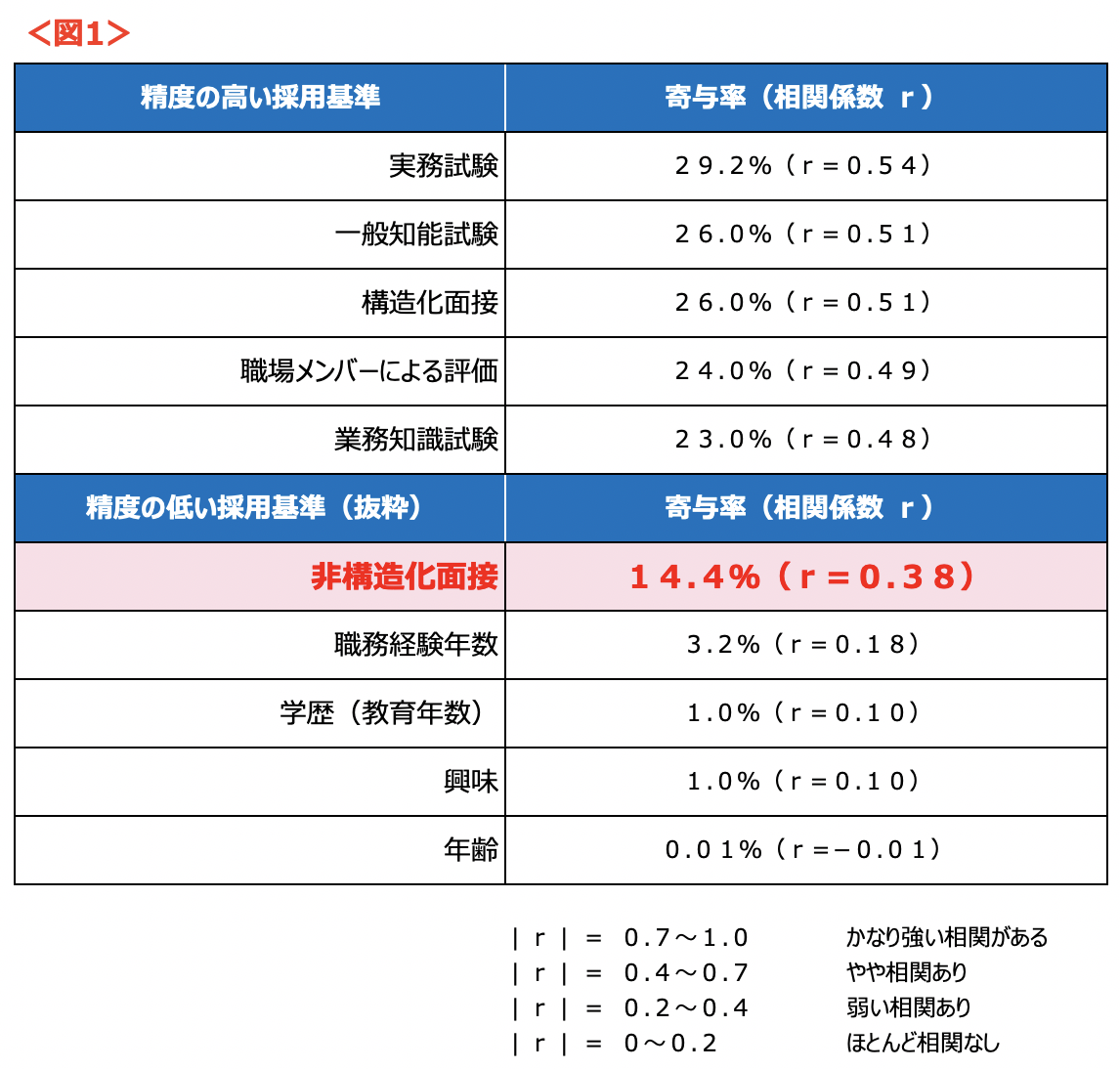

図1:Schmidt, F. & Hunter, J. (1998). 「採用の手法と入社後のパフォーマンスの相関関係」 より

特に著しく相関性に欠ける面接手法が、現在多くの国内企業が採用している“非構造化面接”です。

<非構造化面接とは>

自由度の高いフリートーク形式の面接で、面接官が応募者ごとに自由な質問をし、自由に答えてもらう手法の面接。

この非構造化面接は、一見応募者のことを深く知りえそうな面接手法ですが、入社者の活躍との相関係数は0.38(低い相関関係を示す数値)。精度の良くない面接手法だとわかっているのです。

あらかじめ評価基準と応募者に対する質問項目を決め、マニュアルで定められた評価基準に従ってジャッジする“構造化面接”は相関係数が0.51(やや相関関係が認められる数値)であるのに、どうして非構造化面接では応募者を見極められないのでしょうか。

原因は大きく分けて2つあります。

ひとつは、面接官の主観が評価に多大な影響を及ぼすほか、面接官に共通する固定の判断基準を設けておらず、非科学的で感情的な評価になるため。極端な言い方をすれば、面接官の好みや、面接官と合う合わないという、不公平な決め方になっているのです。

もうひとつは、社交的な性格で、コミュニケーションスキルだけが突出していれば、非構造化面接では高評価を得ることができるため。

つまり、面接の受け答えがスムーズで、その場の面接が盛り上がれば、「よい人材だ」と受け取られかねないのです。

また、面接官においても、正しい選別眼を持っていると強く自負できる面接官は5人に1人だと言われています。これでは自社にとって有益な面接が行われているとは言い難いでしょう。

「非構造化面接」と「入社者の活躍」の相関性が低い原因

- その時の面接官の主観により、評価が大きく左右されるため

- 「コミュニケーションスキルの高い人物」=「入社後に活躍できる人物」という固定概念があり、正しい評価ができないため

面接官に指名された社員は、業務時間を面接に拘束されることになります。必死になって人材を見極めようとしても、その採用が失敗すれば貴重な業務時間が無駄に終わる…これはもはや悲劇でしかありません。

人材採用の重要ポイントは「コンピテンシー」にあり!

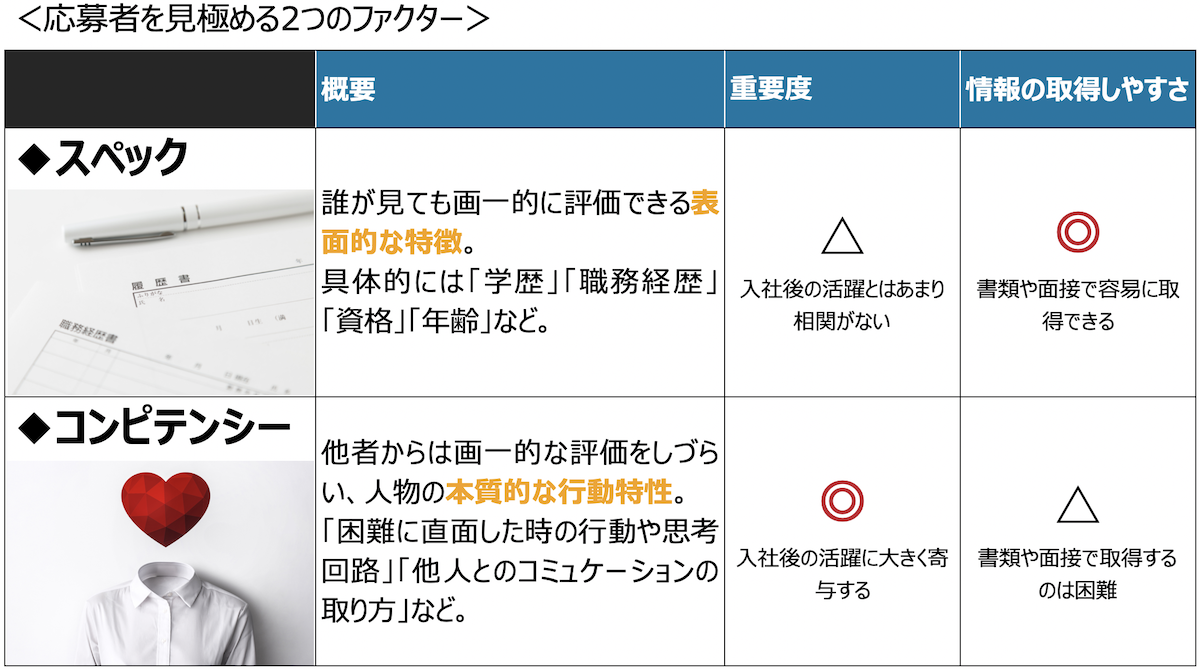

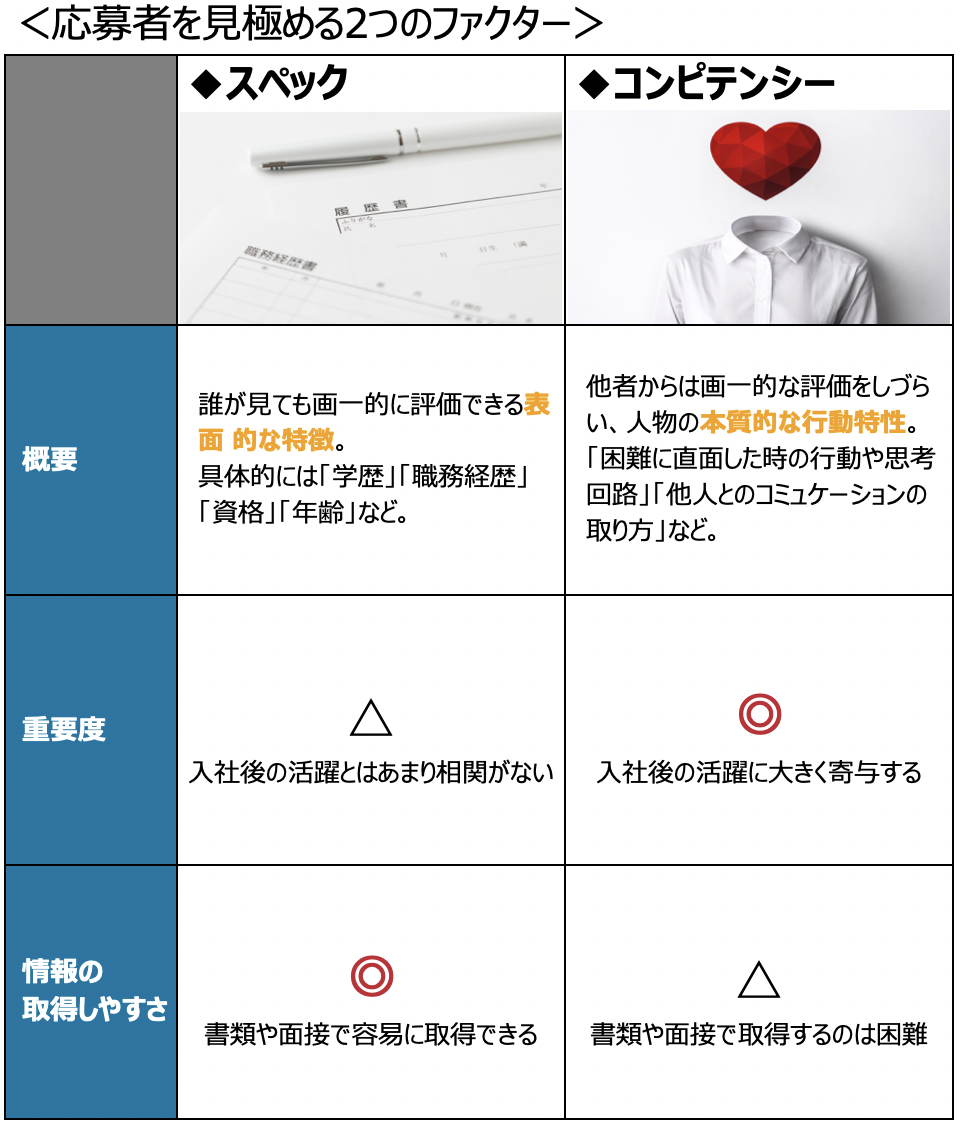

人材を見極めるとき、面接官は2つのファクターを通して、応募者を見極めようとするものです。

ひとつはスペック。これは応募者の学歴、職務経歴、資格といった、誰が見てもその人物の能力を画一的にイメージしやすいファクターです。

もうひとつがコンピテンシー。応募者の行動特性や心理特性のことで、仕事に対する姿勢や考え方、また、取引先とどのような付き合い方をしていくか、どんな局面でストレスを感じやすいかなどを示すファクターです。

スペックから得られる情報は、表面的な情報になりやすく、応募者の本質を見極めることには適していません。

当たり前のことですが、どれだけ優れた専門知識を持っていても、その知識を周囲と共有したり、周囲のために活かせなければ意味がありません。

どれだけ卓越した行動力があっても、長く続かなければ、やはり意味はないでしょう。

同じように、以前の会社で業績を上げていたとしても、果たしてそれが本当にその人の力量からくるものだったのかどうか。

もしかすると、周囲の環境が良かったり、担当しやすい顧客を受け持っていただけかもしれません。

大切なのは、応募者が問題や困難に直面したとき、どのような行動をとったか、また結果に結びつくためにどのような行動を選択してきたかという、応募者の人物の奥底がわかる情報です。

それを得られるのが、コンピテンシーなのです。

しかし、このコンピテンシーを面接で探っていくのは至難の業です。わずか1時間の面接で、根拠あるコンピテンシーを応募者から確実に引き出すということは、人(面接官)の手では難しいのです。そう、人(面接官)の手では…。

ただの心理テストではない。最先端の採用ツール『ミイダス』とは

科学的根拠に基づいて応募者のコンピテンシーを探り出す。「人の手」では一見不可能なように見えますが、最先端の採用ツールを利用すれば、案外難しいことではないのです。

そのツールこそが、いま65,000社以上の企業から選ばれている中途採用ツール「ミイダス」。

業界トップレベルのツールとして、いま多くの経営者、人事担当者の周辺で話題になっています。

ミイダスでは、コンピテンシーが面接ないし選考過程に入る前にわかる「コンピテンシー診断」を設置。

このコンピテンシー診断は、「日本の人事部」が主催する「HRアワード2019」にて「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」の最優秀賞を受賞しました。この賞はHR関連では最も権威のある賞と言われています。

希望する登録者(転職希望者)は、ミイダスが用意した160問の科学的根拠に基づいた適性診断を受験し、41項目のコンピテンシーを明らかにします。

41項目の中には、チームワーク、論理的思考能力、適応力などのパーソナリティの特徴、マネジメント資質、どのような上司・部下と相性が良いのか、どのようなところにストレスを感じやすいか…など、転職希望者の内面的なファクターを知ることができます。

採用側の企業は、この41項目の中から、自社にマッチするコンピテンシーを持っている人材を検索することができるのです。

また、⾃社の社員のコンピテンシーをベースに、どんな⼈材が自社で活躍できるのかを分析できる機能「フィッティング人材分析機能」も搭載。コンピテンシー診断をもとに社内の優秀な社員がどのような傾向を持つのかを分析し、それを採用基準として活用することもできるのです。

ここまで説明すれば、ミイダスの保有するコンピテンシー診断とフィッティング人材分析が、採用のミスマッチを減らし、採用フローの短縮化にも貢献できることがお分かりになるでしょう。

ぜひ御社でも一度ミイダスを検討してみてはいかがでしょうか。